| l'è oeu mèi d'ou k'on fé la mèchon | C'est au mois d'août qu'on fait la moisson. |

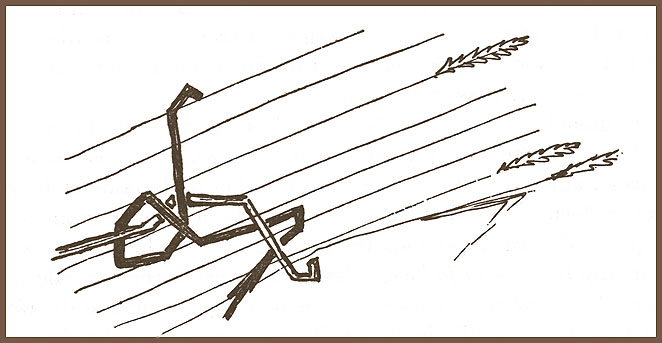

| fó alâ kopâ le bló, ouèirè oeu tsan. on prin le grou volan di bló, on partè dagâ. fó kouminchie a férè dè petyou patyètin. kan on in a proeu po on klouèi, on chèi dawe oeu trèi palye è on yètè ! |

« Il faut aller couper le blé, il s'égrène au champ. » On prend la grande faucille à blé et on part faucher à la faucille (Aujourd'hui, le blé n'est plus coupé à la grande faucille, mais à la faux). Il faut commencer par faire de petites javelles. Quand on en a assez pour une gerbe, on choisit environ 10 à 12 tiges de blé avec lesquelles on lie la gerbe. |

| kan y a troua dè voloua, dè rëble è dè tsardon, on poeu pâ l'avi, l'è tot intsarboulya. kan on pójè le klouèi, on tire li palye ke chon pâ tu yètée | Quand il y a trop de liserons, de vesces et de chardons, on ne peut pas retirer le lien, la gerbe est trop enchevêtrée. Quand on met la gerbe par terre, on enlève les pailles qui pendillent autour. |

| po drèfyie li klouèi din le tsan, on in yètè trèi infinble è, on lâchè ché kanberè chètchie lé, chenyè k'on le volëchè portâ dètire a la tìnda oeu rèkâ po le férè chètchie lé | Pour dresser les gerbes dans le champ, on en attache trois ensemble (en dessous des «têtes») et on laisse sécher cette pyramide dehors, à moins qu'on ne veuille porter le blé tout de suite sur la galerie de la grange, pour le faire sécher là. |

lé, on infatè le fon doeu klouèi din la pertse po ke l'èpi chobrëchè din la tìnda. che y a ouna gotèire chu li-j-èpi, è ke puichè pâ lèi proeu èchuiyie, ye l'a le chon dè l'étrëmo1

1 (vieux) désigne surtout l'odeur de moisissure ou d'humudité du blé, de la viande. |

Là on place les gerbes sur les perches de façon à ce que les épis s'inclinent vers l'intérieur. (Il y a une paroi de perches qui délimite la galerie vers l'extérieur.) S'il y a de l'eau qui traverse le toit au dessus de la galerie et dégoutte sur les épis, le blé ne peut pas suffisamment sécher et prend l'odeur du moisi . |

apré la mèchon, on èitroeuble. dèvan kè bëtchie, on vónyè l'avèine po kopâ la brouèiye1, d'oeuton, po li vatse

1 herbe des céréales ou autre fourrage vert

|

Après la moisson, on échaume. Avant de bêcher, on sème l'avoine pour en couper l'herbe en automne pour les vaches. |

| |

| dictons | |

| fó ke l'avèine chèi bàla lèvâye a féta d'ou | Il faut que l'avoine soit bien levée à la fête-d'août (à la mi-août). |

| fó pâ vonyie l'avèine oeu nyie dè lëna, atramin le gran vin nyie | Il ne faut pas semer l'avoine à la nouvelle lune, sinon le grain devient noir. |

| li bló vouèiron pâ oeu tsan, on a proeu tin ! |

Le blé n'épie pas aux champs, ce n'est pas encore la saison de la moisson, on n'est pas pressé. |

| |

| l'aréta doeu bló | barbe du blé |

| ouna yèta | attache, lien (composé d'une douzaine de tiges) |

| le dzotsèi |

(vieux, rarement attesté) plusieurs gerbes liées ensemble et dressées sur le champ |

| l'ètroeuble | chaume |

| le chèile, le bló | seigle |

| le fromin | froment |

| l'ordze | orge |

| le prinmavó | blé semé au printemps |

| l'invarnó | blé semé en automne |

| la lardja li dèi, l'a vonya troua èpe ! | il a écarté trop les doigts en semant, il a semé trop épais. |

| |

| |

| kan li klouèi chon bon chè, on li rètrin oeu rèkâ dè la gran.ne. on li-j-intètsè koumin le fin din la mèitya doeu rèkâ | Quand les gerbes sont assez sèches, on les rentre à la «grange de la graine». (Autrefois on distinguait la grange à blé et la grange à foin; aujourd'hui, étant donné que la culture du blé se perd de plus en plus, cette distinction est devenue vaine et ne s'emploie plus. On réserve tout au plus un quart ou une moitié de la grange au blé.) On les entasse comme le foin dans une moitié de la grange. |

| kan vin l'ëvèi, on l'èitchoeu. che l'ére l'è pâ boùna, on boutè dè cha po ke le gran partëchè pâ | Quand l'hiver vient, on bat le blé. Si l'aire a le plancher troué, on étend des sacs pour que le grain ne se perde pas. |

| on kouminchè pè le chobatrè kontre l'èponde po férè chorti li ple byó gran. pouèi fó boutâ ètryâ. on prin le flèiyé, on bouche d'on lâ è on virè la dzèrba. kan on a batu dè ché lâ achebin, on lèivè la dzèrba |

On commence par le frapper contre «l'éponde» (les cloisons, hautes de 0,5 m. environ, entre l'aire et l'emplacement du foin et du blé) pour faire sortir les plus beaux grains. Puis il faut coucher les gerbes par terre (l'une à côté de l'autre). Avec le fléau, on bat d'un côté et on retourne la gerbe (de paille). Après l'avoir aussi battue de ce côté on enlève la paille. |

| dèvan kè boutâ la palye batoua din la mèitya, fó la yètâ in grouche dzerbe. kan on a fournèi d'èityoeurè, on èikoeuvè propre le gran, on le vànè è, on le boutè din la kartan.ne |

Avant de mettre la paille battue dans la partie de la grange réservée à la paille, il faut l'attacher en grandes gerbes. - Quand on a fini de battre, on balaie proprement le grain, on le vanne et on le met dans la mesure du blé (15 l.). |

| apré on le voudjè din dè cha po le portâ oeu moulin, oeu din l'artse po le prèjarvâ di rate | Ensuite on le verse dans un sac - pour le porter au moulin - ou dans le bahut pour le préserver des souris. |

| le balé ke chobrè din l'ére, on l'inplèiyè koumin chotyie. y in a ke le balyon è bétche avoué dè krëtse koumin lètson. la palye, on inplèiyè achebin koumin chotyie po chotèrdrè li vatse oeu li kayon | Les balles qui restent dans l'aire, sont employées comme litière. Il y en a qui les donnent aux bêtes avec du son comme «léchée». On emploie aussi la paille comme litière pour les vaches ou les porcs. |

| |

| proverbe : poeu pâ chorti doeu cha kè chin ke ya ! | Il ne peut sortir du sac que ce qu'il y a. |

| on èikochoeu | batteur de blé |

| le mandze | manche du fléau |

| la korèiye |

courroie qui attache le battoir au manche du fléau |

| la vardze |

battoir du fléau |

| yètâ la palye in botte | serrer la paille en bottes, en paquets |

| dè palye molouà | de la paille brisée en petits morceaux |

| t'èikrëtsèré ! l'è po férè le pan | tu sépareras les grains des criblures ! c'est pour faire le pain. |

| |

| a la fin doeu mèi d'ou, on va férè on to po touâ li tsërnëlye, chuto èi tsou. " chin mè fé boufâ, mè fó ingandi la potse a katyon d'âtre ! " | A la fin du mois d'août, on va faire un tour dans le jardin pour tuer les chenilles, surtout celles des choux. « Cela me répugne, je dois attirer par ruse quelqu'un d'autre pour ce travail ! » (litt. il me faut glisser la louche à quelqu'un d'autre.) |

| a la fin doeu mèi d'ou achebin on kouminchè li rèkô. ye fó chè dèpatchie parskè dou dzo doeu mèi d'ou vâlon mé kè trèi dè stinbre ! |

A la fin du mois d'août également, on commence le regain. Il faut se dépêcher, car deux jours du mois d'août valent plus que trois de septembre. (La force du soleil décline rapidement, ce qui sèche en août en deux jours, séchera en septembre à peine en trois jours.) |

| |

| on èipantsè chovin li rèkô avoué le raté | On étend souvent le regain avec le râteau. |

| fó kouatsenâ dè cholè ! | Il faut faire les tous petits meulons de regain avant le coucher du soleil. |

| on kouatson | petit tas de regain. |

| po l'èitsarboulyie, on le chatchoeu avoué li man | Pour le démêler, on le secoue avec les mains. (On saisit une partie de meulon avec le bras gauche et on le secoue par poignées avec la main droite pour l'éparpiller.) |

| chovin, on le boutè in toule po pâ tornâ kontchie to le pró | Souvent on retire le regain des bords et ne l'étend qu'en carré au milieu (du pré), pour ne pas salir de nouveau tout le pré. |

| l'è le mèi d'ou ke fé le rèkô | C'est le mois d'août qui fait mûrir le regain. |

| |

| le frètson | herbe tendre, première coupe (avant le foin) de fourrage vert |

| le rèpâ | « repas », troisième et dernière herbe |

| amati |

devenir humide, devenir flasque (sous l'effet du froid) |

| voutre rèkô l'a amati | votre regain a été bien mouillé |

| amortâ | se faner. |

| |

| le chanfoin, on le kòpè a la fin dè mé po férè dè patërà po li bétche. la checondà prèje, on l'a fé oeu kouminchèmin doeu mèi d'ou. on poeu férè onko ouna trèijìema kòpa a la fin dè stinbre | On coupe le sainfoin à la fin de mai pour faire du fourrage. La seconde coupe, on la fait au commencement du mois d'août. On peut faire encore une troisième coupe à la fin de septembre. |

| oeu mèi dè stinbre, on kouminchè a krojâ li trifle. dèvan kè krojà ye fó nètèiyie le tsan. li fèmale parton dagâ l'èirba di trifle è li tsardon è, inrijon la krolye èirba | Au mois de septembre, on commence à déterrer («creuser») les pommes de terre. D'abord il faut nettoyer le champ. Les femmes vont couper à la faucille les fanes des pommes de terre et les chardons et elles arrachent les mauvaises herbes. |

| apré dè chin, on prin on petsâ cholide ke dzougëchè pâ, dè boulyatse è dè panèi |

Ensuite on se munit d'un bêchard solide, au manche bien fixe, de petites caisses 1 et de paniers (panier en forme de navette, assez plat, à deux poignées formées de simples bâtons).

1ce sont les mêmes récipients de bois que ceux dans lesquels on apporte la pâtée aux vaches |

tsakon prin katyè-j-inrèya 1 è, in mémoue tin dè krojâ, on li rèlye, li petyoude è li grouche. l'è byin râ che on troeuvè dè trifle ke chè chon agoryé, le tarin l'è pâ proeu grâ

1 inrèyie=faire la première lignée (du bord) en commençant de labourer un champ, de déterrer les pommes de terre, etc. | Chacun prend quelques lignées. (Une lignée correspond à un sillon d'un champ de pommes de terre de la plaine. A la montagne, les champs n'ont que des sillons peu apparents et les lignées ne sont reconnaissables qu'aux plantes qui ont été plantées en ligne.) En déterrant les pommes de terre, on les trie par grandeur. C'est très rare de trouver des pommes de terre qui ont poussé toutes en herbe, le terrain n'est pas assez gras. |

| li trifle k'on a intanó, on li boutè avoué li petyoude. li mâre ke chon pâ pouryë, on li katsè din la rèlye | On met les pommes de terre qui ont reçu un coup de bêchard, avec les petites (qui serviront de nourriture pour les porcs). Les « mères» (les pommes de terre qui ont produit la plante) non pourries sont enfouies dans la raie. |

| la mâma avanchè byin, me y in é atan fé kè yie,l'é avindjâ ! | « La mère avance bien, mais j'en ai fait autant qu'elle, je l'ai rattrapée ! » |

| l'è chovin li fèmale ke kroeujon è l'omwe ke tsareilyè li trifle avoué le dzèrle, la kavanye èbin avoué on cha | Ce sont souvent les femmes qui déterrent les pommes de terre, et c'est l'homme qui les charrie avec la grande hotte à une seule bretelle qui entoure le front, avec la hotte à deux bretelles ou bien avec un sac. |

te fé pâ poeufe, mè chinblè, ne vòlin tè balyie ouna boune èkoutcha 1 po povèi fourni chla triflèire !

1 férè ouna boùna èkoutcha=travailler durement, de toutes ses forces | «Tu ne te tues pas au travail (litt. tu ne fais pas poussière), il me semble, nous voulons te donner un bon coup de main pour pouvoir finir ce champ de pommes de terre ! » |

| â mon dyu, chi an li trifle chon pâ boune, chon klâre è varmenoeuje. l'è pâ troua tâ ke chèi fournè. n'in proeu chavató. l'è ouna boun'èstrepâda dè féte ! | « Mon Dieu, cette année les pommes de terre ne sont pas bonnes, elles sont glaireuses et véreuses. Ce n'est pas trop tôt que le travail sur le champ soit terminé. Nous avons suffisamment peiné, c'est une bonne corvée de faite ! » |

| apré on bourlè li-j-èirbe è on rapachè po pouèi vonyie la gran.na. kan l'arivè la chin mouri, fó ke le bló chè vonya po ke chèi byó apointi dèvan ke venyëchè la nèi | Ensuite on brûle les fanes et on ratisse pour pouvoir semer les céréales. A la fête de St. Maurice, le blé doit être semé pour qu'il soit bien levé avant que vienne la neige. |

| kan on a fournè dè vonyie, on fé la krouèi po ke le bon dyu ne j'invoyëchè ouna bouna prèijà | Quand on a fini de semer, on fait le signe de la croix pour que le Bon Dieu envoie une bonne récolte. |

| dè foryie, dèvan ke chèi troua grou, on le kopè po li vatse è on arevouadè le morché, yó l'è le min èpe, po lachie murâ | Au printemps, avant que le blé soit trop haut, on le coupe pour les vaches et on réserve seule la partie du champ où le blé est le moins épais pour le laisser mûrir. |

| d'âtre kou, on an on boutâvè l'avèine, l'an d'apré li trifle è, le trèijieme an le bló | Autrefois, une année on mettait l'avoine, l'année d'après les pommes de terre et la troisième année le seigle. |

| po rintrâ li-j-abondanche è li tsourâve, on chè velyè on dzo dè byó tin po ke chelyon boune èichuite po li boutâ a la kâva. li râve on li lâche tankè a la nèi parskè krèchon todzo. on dë ke li rave chon chan, ke fon pëchie | Pour rentrer les betteraves et les choux-raves, on attend un jour de beau temps afin qu'ils soient bien secs pour les mettre à la cave. Les raves sont laissées dehors jusqu'à la neige parce qu'elles grossissent toujours. On dit que les raves sont bonnes pour la santé, qu'elles font uriner. |

| |

| proverbes et dictons | |

| li-j-an tardi chon todzo li mèlyoeu ! | Les années tardives sont toujours les meilleures. |

| planta tou, planta tâ, dèvan le mèi dè mâ, ye pouchè pâ ! |

Plante tôt, plante tard, avant le mois de mai cela ne pousse pas. |

| la krolye èirba durè todzo ! | La mauvaise herbe dure toujours. |

| oeu mèitin d'oktobre, ye fó ke tote li rèkolte chèlyon rintré ! | A la mi-octobre, il faut que toutes les récoltes soient rentrées. |

| l'è pâ to d'avèi dè tsou, ye fó onko dè bakon po li-j-adoeufie ! | Il ne suffit pas d'avoir des choux, il faut encore du lard pour les assaisonner. |

| kan l'è troua, l'è troua ! | Quand c'est trop, c'est trop. |

| kan l'è proeu, l'è bon ! | Quand c'est assez, c'est bon. |

| râva por tè ! |

Interjection de mépris |

| pâ dè lardze a tràbla è cholè a la kanpanye ! ! | « Pas de place à la table et seul aux champs ! » (dit par un père d'une nombreuse famille qui se trouvait pourtant toujours seul au travail). |

| tè fó pâ plantâ li trifle oeu nyie dè lëna ! ye, plante pâ li trifle a la lëna ! | « Il ne te faut pas planter les pommes de terre à la nouvelle lune ! » - « Moi ? - je ne plante pas les pommes de terre à la lune ! » |

| |

| on pèdzu |

(vieux) paysan |

| le pour diable |

paysan (plaisant.) |

| balyie, prindrè a tâtse on travalye | donner, prendre un travail à la tâche |

| balyie po dzourè | donner la permission de faire les récoltes, abandonner les récoltes de ses propres champs à qn. d'autre |

| le bin | propriétés |

| lachie vakâ le bin | négliger, abandonner une propriété |

| le vakwe | petit talus inculte séparant les champs en pente ; pré abandonné |

| la tsanpanye | étendue de prés |

| la drèfyiere | pré raide |

| la tsantèló | pente très raide |

| la rùpa | pré maigre, mauvais; pré en friche |

| la tèija | toise (3.80 m.) |

| boeunâ | placer les bornes |

| abornâ | délimiter un terrain en plaçant des bornes |

| mouèirdrè chu mè ! | empiéter sur mes propriétés |

| dèplachie li boeune ! | déplacer les bornes |

| la dèléje | porte de palissade, d'enclos |

| dè foryie, fó prèparâ li tsan po l'apointya | au printemps, il faut préparer les champs pour les semailles |

| l'apointya l'a boùna fachon ! | la levée des semences se présente bien |

| la chevyiere | civière |

| la trintó | ce qu'on peut mettre sur le trident |

| koulyi li pyiere pè li pró | ramasser les pierres dans les prés |

| èitarpâ | arracher, détruire qch. (mauvaises herbes, buissons, etc.) |

| èipantchie l'angré | étendre l'engrais (chimique) |

| la blèta | pré arrosé par des eaux grasses |

| bëtchie | bêcher, retourner la terre |

| la bètcha |

gros travail pour retourner la terre |

| la tsaru | charrue (pratiquement inconnue !) |

| la barkló in fèi | treillis en fer |

| ouna tyoeutse dè chèmin | couche de semence |

| l'arojoeu | arrosoir |

| intèrrâ | enfoncer, placer (des perches p. e.) |

| dèjarbâ | désherber |

| le moué dè charklon | tas de mauvaises herbes |

| li frë chè tèpo, mè fó dabo alâ li dètèpâ on bokon | les fraises se couvrent de mauvaises herbes, il me faudra bientôt aller les désherber un peu |

| grifounâ | désherber avec les mains |

| n'in tu ouna grifounó po charklâ, y avèi on loua ! | nous avons eu beaucoup de peine à nettoyer ce champ, l'endroit était très sale |

| li plante chon flape ! | les plantes sont fanées, flétries |

| fó lachie bèinâ li gran dèvan kè li vónyie ! | il faut laisser tremper les grains dans l'eau avant de les semer |

| èpyâ. l'è èpyó ! | l'épi commence à se former. |

| |

| li légume | légumes |

| li pèi tsatanye | haricots à fleurs rouges |

| li pèi chon plin dè fi | les haricots sont filandreux |

| li pèi nin | haricots nains |

| li petyou pèi | petits pois |

| la goùfa | cosse des pois |

| èigrenâ | écosser |

| li pèjé | fanes des pois, des haricots |

li fâve1

1li peka- fâve=sobriquet des habitants de Liddes |

fève |

| l'èchalote | échalotte |

| l'alye | ail |

| le porè | poireau |

| fó lachie tètâ li chalâde ! | il faut laisser pommer les salades |

li tsou partinchi1

1 l'an partinchi=année printanière, précoce |

chou printanier |

| la téta dè tsou |

tête de chou |

| le trëmé |

trognon de chou |

| le tsou frija, le tsou rodze |

chou frisé ; rouge |

| li karote rodze |

carotte rouge |

| li dzote |

côte-de-bette |

| li tyoeuche |

courge |

| la brindète |

ciboulette |

| le charfoyè |

cerfeuil |

| la rubàrba |

rhubarbe |

| ché tsourave l'è chabou (chaboua) chè kopè pâ ! |

ce chou-rave est ligneux, il est difficile à couper |

| li dzèrne |

germes (des pommes de terre à la cave) |

| dzarnâ | germer |

| trérè le kourti ! | rentrer les légumes |

| |

| abotchie | retourner la terre en déterrant les pommes de terre |

| vouèi matin, l'èirè fran inpochible dè krojâ, l'èirè fran in pètyé ! | ce matin il était impossible de déterrer les pommes de terre, la terre était trop boueuse |

| y in a onko ouna boùna pëtcha ! | il y en a encore un bon morceau à déterrer |

| li trifle malâde, on poeu pâ li balyi oeu kayon, l'inpétron ! | on ne peut pas donner les pommes de terre malades au cochon, elles le dégoûtent |

| kan n'arin fournèi dè krojâ, ané, ne chin pâ mé agorioeuje ! | quand nous aurons fini de déterrer ce soir, nous ne serons plus disposées à nous amuser |

| l'on fournèi dè krojâ on morché, l'on akapó la bétye ! | ils ont fini de déterrer une parcelle, «ils ont attrapé la bête » (loc.) |

| le noué dè la fournya doeu krojâdze di trifle, on fajèi dè bounyè po chëpâ ! | le soir de la fin du «déterrage» des pommes de terre, on faisait des beignets pour « souper » |

| li karanbole | pommes de terre |

| li j'inmarie |

petites pommes de terre restées attachées à la tige, ressemblant aux grains du chapelet, litt. grains du chapelet |

| la pèirga | pelure |

| la trifla boua. (bu) | p. de t. creuse |

| dè trifle tsëlyoué, farëninte, grèpye, flape | p. de t. à la peau rêche (bonne qualité) ; farineuses ; rugueuses, ratatinées (au printemps) |

| dè trifle roeunyoeuje, varlinbé | p. de t. couvertes de verrues; de taches brunes |

| le dorifô | doriphore |

| la roulye | rouille des pommes de terre |

| inrijie, ravechie li-j-abondanche |

arracher, décolleter les betteraves1

1un autre procédé est de couper l'herbe à la faucille et de déterrer les betteraves avec une houe. |

| dè râve flape, tsafia, | des raves ratatinés, molles; fibreuses; creuses. |

| la mâre | montants de la hotte autour desquels on tresse les verges de coudrier |

| li rapan.ne | verges de coudrier ou de saule pour tresser les hottes |

| rètapi la kavanye | raccommoder la hotte, litt. retresser |

| chèi moeuble va to d'agaron, l'è dènilya, chè va dèmontâ dabo ! | cet outil va tout à fait de travers, il se désagrège, il tombera bientôt en morceaux, litt. il est désarticulé |

| chargënyè | il branle, d'un manche d'outil |

| dèmandjâ | démanché |

| le vardjie | verger |

| l'ètchìla | échelle |

| l'ètsèlon |

échelon |

| fó te alâ t'èidjie ? | faut-il venir t'aider? |

| ché forche dè m'atèlâ po ke chin chè founëchè ! | je suis forcé de m'acharner au travail pour qu'il se termine |

| l'a davindze | il a de l'avance |

| férè davindze | avancer, progresser |

| baradjie, baranyie | travailler énormément, peiner |

| fó to le dzo baradjie po rin ! | il faut tout le jour peiner pour rien |

| yé baranya lodja-mè ! | j'ai travaillé dur et péniblement à en être rassasié |

| n'agrantin pâ le dzo ! l'è toton, le tin li è kan mémwe, ke chèi le matin ke chèi l'apré-denâ ! | cela n'a pas de sens de nous dépêcher de cette façon, nous arriverons au bout tôt ou tard, litt. nous n'allongeons pas le jour, c'est la même chose, que ce soit le matin que ce soit l'après-midi |

| òra, alin ! l'è toton, n'agrantin pâ le dzo ! | maintenant, quittons ce travail, c'est la même chose, «nous n'allongeons pas le jour» |

| bourdyachie | travailler sans soin |

| la bourdyachèri | travail mal fait, fait sans soin |

| nyounyachie | travailler à la légère, à contre-cœur ; bricoler |

| ke te nyounyache lé ? te châ pâ travalyie è tè boeudjie ! | qu'est-ce que tu bricoles là? tu ne sais pas travailler et te dépêcher! |